近日,桂林理工大学环境科学与工程学院吴杨周老师联合浙江大学刘丹彤研究员在地学领域国际顶级期刊、Nature旗下期刊《npj Climate and Atmospheric Science》(5 year IF=10.2)上发表了题为Enhanced formation of nitrogenous organic aerosols and brown carbon after aging in the planetary boundary layer的研究论文。《npj Climate and Atmospheric Science》是Nature出版集团继《Nature》子刊《Nature Geoscience》、《Nature Climate Change》创办的期刊,旨在发表在环境气象领域高水平创新研究成果,该期刊的年发文量通常不超过100篇。

该成果揭示了颗粒态有机硝酸酯(pON)和棕色碳(BrC)在行星边界层中的形成与演化过程,指出它们在边界层顶部的二次生成和光吸收能力的增强。这些发现突出了pON和BrC在气溶胶动态中的关键作用。pON主要来自二次有机气溶胶,这意味着通过控制一次排放来减少有机硝酸酯的效果有限,需要关注二次转化过程。该成果指出,在边界层顶部,pON在总有机气溶胶中的占比从地表的6%增加到36%左右,表明二次转化过程对pON的贡献显著增加。这为控制二次有机气溶胶提供了新的思路,例如通过控制氮氧化物排放来减少pON的生成。

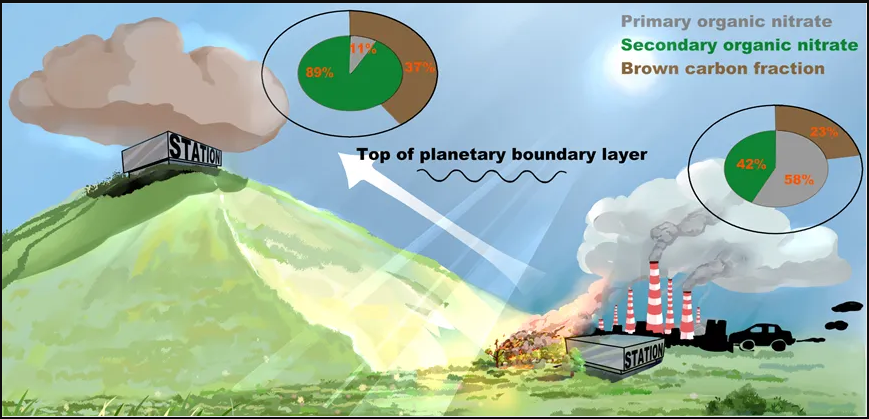

图1 颗粒态有机硝酸酯在边界层内的演化

该成果评估了BrC的变化特性,BrC对短波辐射的吸收能力随着高度的增加而增强,这意味着BrC在大气中具有更长的寿命和更远的影响范围。这为控制BrC提供了新的目标,例如通过控制挥发性有机物排放来减少BrC的形成。研究指出,在边界层顶部,BrC的吸光系数比地表增加了57%,表明BrC在边界层中具有更强的辐射强迫效应(图1)。pON在大气中会发生转化,从而影响氮循环,这意味着BrC会对地球能量平衡产生影响。这为评估辐射强迫提供了新的数据,并为气候变化应对提供了新的思路。

吴杨周为该成果第一作者,桂林理工大学为第一完成单位,是我校在气候学和大气科学研究领域的重要成果,研究得到了广西环境污染控制理论与技术重点实验室、广西岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心等平台的支持,获得国家自然科学基金、浙江省杰出青年科学基金等项目资助。该文章的合作单位还包含有浙江大学、中国气象科学研究院、北京市气象局人工影响天气中心、中科院大气物理研究所、南京信息工程大学、山东航空学院、法国法国巴黎西岱大学和英国曼彻斯特大学。